|

|

|

| 您当前的位置 : 西青信息港 >> 生活 >> 鉴赏 |

|

||

|

||

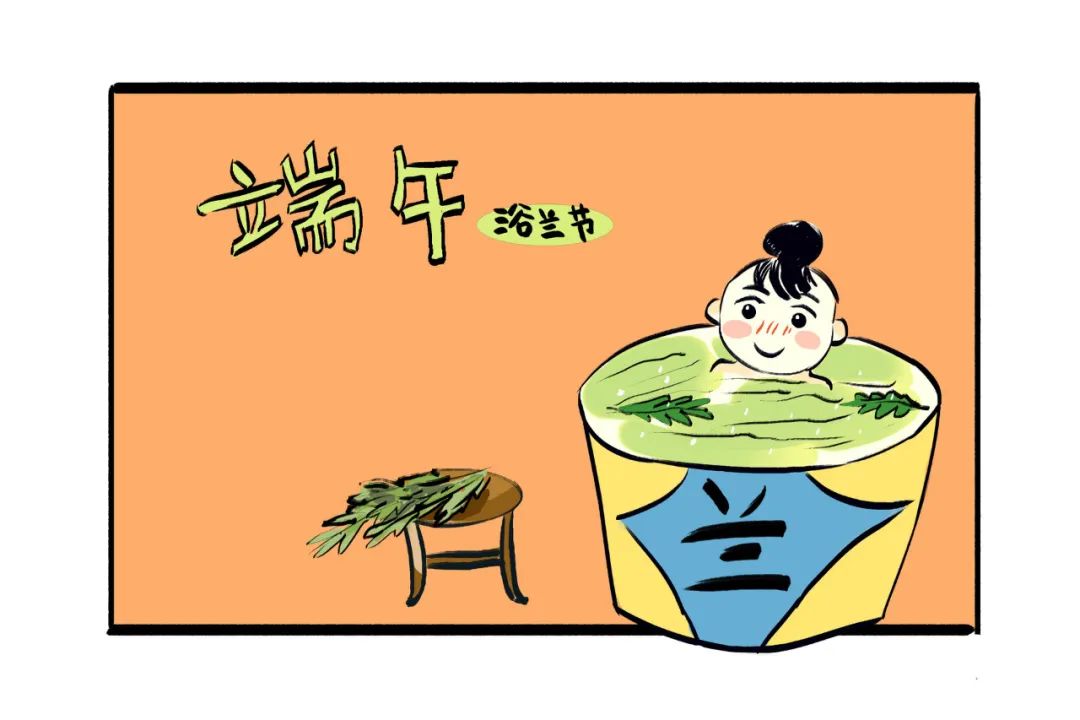

重五山村好,榴花忽已繁。 粽包分两髻,艾束著危冠。 五月初五,端午节。 端午节又称端阳节、重午节, 与春节、清明节、中秋节并称为我国 “四大传统节日”。 在古汉语中, “端”是开头、初始的意思, 端午,意为“初五”。 赛龙舟,吃粽子,纪念屈原。 挂艾草,戴香包,预防五害。 自古以来, 先民就留下许多端午的习俗和故事, 从开始到现在, 端午的传承,历经千年。  端午节起源 “端午”一词最早出现于 西晋名臣周处的《风土记》。 端午节起源于何时,纪念何人, 长期以来众说纷纭, 主要有以下几种说法。 端午起源于“恶日” 战国时代, 五月五日被视为“恶月”“恶日”。 农历五月,多阴雨天, 衣、物都容易霉烂, 稻田亦易遭虫害。 旧时人们认为五月诸事不吉, 称为“恶月”, 采取不嫁娶、不建房、不砌灶、 不搬家、不造船等回避的办法。 因为五月五日是恶月恶日, 所以,这一天以除瘟、驱邪、求吉祥, 因而出现了相关的文化活动, 形成了颇有特色的端午节。  起源于古百越祭祀活动 即古百越族。 古代的百越民族是以龙为图腾的, 每年在五月五日这一天, 举行一次盛大的图腾祭。 其中有一项活动便是在急鼓声中 刻画成龙形的独木舟, 在水面上作竞渡的游戏, 绘图腾神,也给自己取乐。 这便是龙舟竞渡习俗的由来。 其实,恶日是北方的习俗, 赛龙舟是南方的习俗, 随着时代的发展,南北的不断融合, 就发展成了今天的端午节。  纪念屈原 屈原是战国时期楚国人, 他热爱楚国, 却换来君主的猜疑与贬谪, 眼见楚国覆灭,屈原悲痛欲绝, 投汨罗江而死。 百姓们感念他对于祖国的忠诚, 于是划舟船找寻他的尸体, 又将饭团等扔进水中, 希望水里的鱼虾不要伤害他的身体。 于是,赛龙舟、吃粽子发展成为 纪念屈原的习俗。 据考证, 端午节的“龙舟竞渡”早在屈原出生前就存在, 屈原在《楚辞·涉江》中亦有关于龙舟的描写。  端午节习俗 赛龙舟 “龙舟”一词, 最早见于先秦古书《穆天子传》。 龙船竞渡前,先要请龙、祭神。 人们祭祀龙神庙时气氛很严肃, 多祈求农业丰收、风调雨顺、去邪祟、 攘灾异、事事如意, 也保佑划船平安。 用人们的话说,“图个吉利”, 表达人们内心良好的愿望。 在湖北的屈原家乡秭归, 也有祭拜屈原的仪式流传。  挂艾草、菖蒲 端午是入夏后第一个节日, 气温上升, 正是疾病多发的时期, 所以,古人往往会在 家门口挂几株艾草和菖蒲, 由于它们特殊的香味和药理作用, 人们用它们来驱病、防蚊、辟邪。  吃粽子 粽子,又叫“角黍”、"粽籺"、“筒粽”。 端午节, 吃粽子是一项必不可少的习俗。 早在春秋时期, 人们便用菰叶包黍米成牛角状食用。 晋代,粽子被正式定为端午节食品。 随着社会的发展,粽子的样式也越来越多, 内容也越来越丰富。  沐兰汤 端午日洗浴兰汤是《大戴礼》记载的古俗。 端午时, 人们用佩兰或草药,煎水沐浴。 《九歌·云中君》亦有“浴兰汤会沭芳”之句。 后来一般是煎蒲、艾等香草洗澡。 在湖南、广西等地, 则用柏叶、大风根、 艾、蒲、桃叶等煮成药水洗浴。 不论男女老幼,全家都洗, 此俗至今尚存, 据说可治皮肤病、去邪气。  戴香包 端午时,人们制作香包佩戴, 内装香料,如白芷、川芎、芩草、 排草、山奈、甘松等, 佩在胸前,香气扑鼻。 一是为了防虫防病, 二是表达了美好的生活愿望。 热恋中的女孩, 会亲手做一个荷包送给恋人, 以示情意绵长。  喝雄黄酒 古时,端午节有饮萍蒲酒、雄黄酒, 喷洒雄黄酒、朱砂酒的习俗。 主要是为了驱虫防病。  端午节寄语 “粽子香,香厨房。 艾叶香,香满堂。 桃枝插在大门上,出门一望麦儿黄。 这儿端阳,那儿端阳,处处都端阳。” 又是一年端午节, 在这一天,人们赛龙舟、吃粽子、 挂菖蒲辟邪、沐兰汤、饮雄黄酒…… 中华大地上的不同角落采用不同的方式 迎祥纳福、辟邪除灾。 我们小心翼翼地遵循着千年延续下来的习俗, 勤勤恳恳地践行着古代先民虔诚的仪式, 这一切,只因为我们, 在认真地体味着生活,庄严地体悟着生命。 端午来了 炎炎夏日,艾草衔香, 诗词君祝您: 百邪不侵、端午安康!  |

||

|

||

| 相关新闻 |

|

|

津公网安备 12011102000882号

津公网安备 12011102000882号