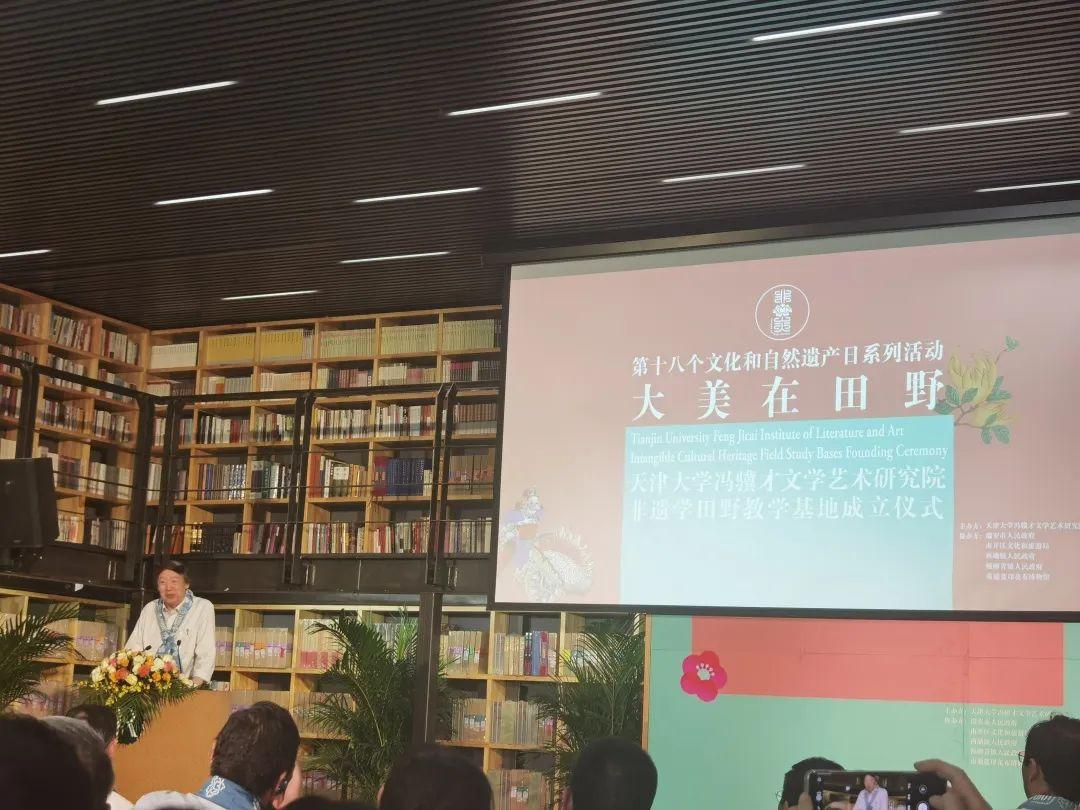

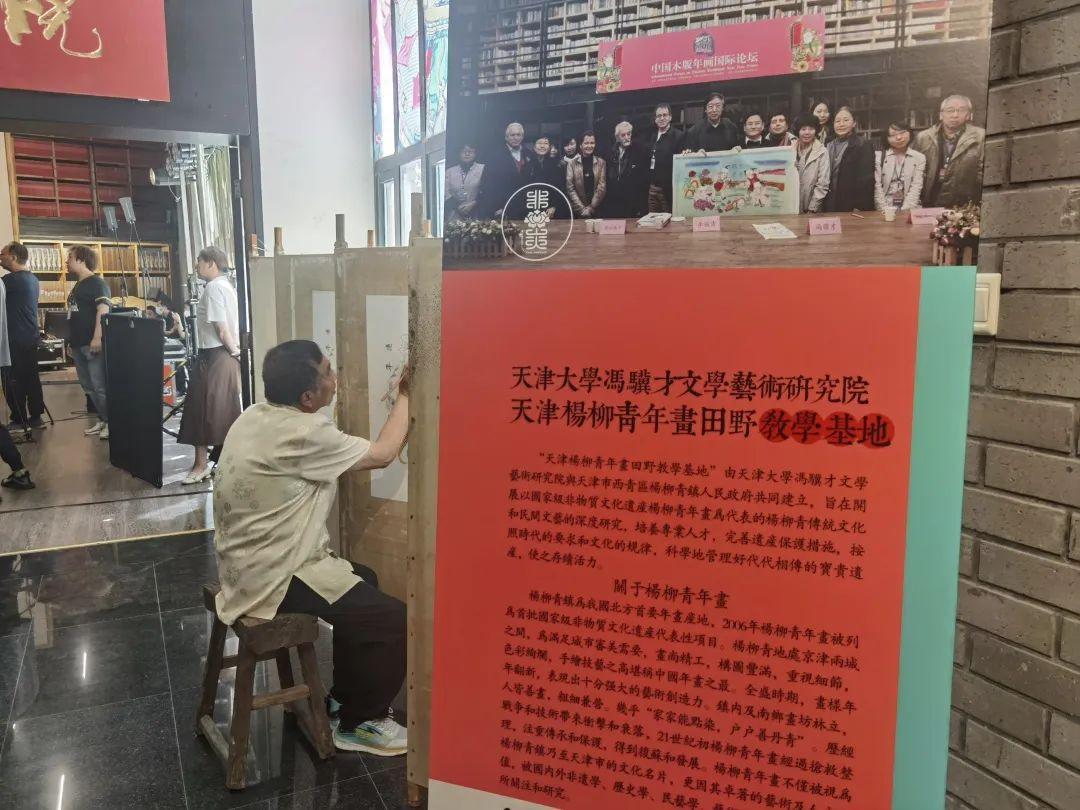

昨天正逢我国第18个文化和自然遗产日,在天津大学冯骥才文学艺术研究院举办的“大美在田野”主题系列活动上,首批五个非遗学田野教学基地宣告成立。这五个基地分别为瑞安木活字印刷田野教学基地、西塘传统村落非遗田野教学基地、杨柳青年画田野教学基地、南通蓝印花布田野教学基地和天津皇会田野教学基地。

来自西青区的国家非物质文化遗产杨柳青年画第六代传人霍庆有、第七代传人霍树林,东寓法鼓第九代传承人、会头陈晨参加活动。

著名作家、冯骥才文学艺术研究院院长冯骥才表示,作为一门田野科学,非遗学要切实服务于田野,就必须在田野中进行,在田野中完成,“非遗人才不是从教室走出去的,而是从田野走出来的。”

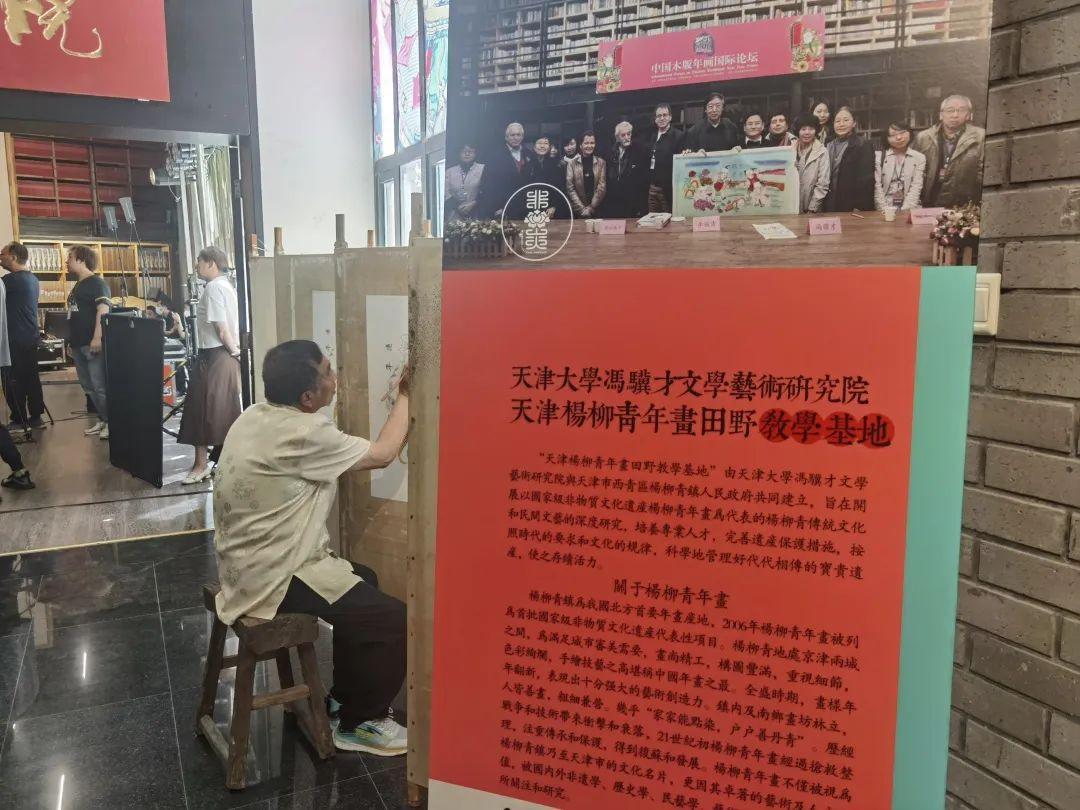

据了解,“天津杨柳青年画田野教学基地”由天津大学冯骥才文学艺术研究院与天津市西青区杨柳青镇人民政府共同建立,旨在开展以国家级非物质文化遗产杨柳青年画为代表的杨柳青传统文化和民间文艺的深度研究,培养专业人才,完善遗产保护措施,按照时代的要求和文化的规律,科学地管理好代代相传的宝贵遗产,使之存续活力。

国家非物质文化遗产杨柳青年画第六代传人霍庆有和第七代传承人霍树林纷纷表示,通过参加这次活动,深切感受到了冯骥才先生对于非物质文化遗产保护的重视,以及对杨柳青木版年画的重视,作为首批杨柳青年画的代表性传承人,感觉肩上的担子更加重了。“天津杨柳青年画田野教学基地”的成立,预示着站在了杨柳青年画传承的新起点上。今后,将继续活跃在非物质文化遗产传承和保护的前沿,更好地恢复、挖掘、整理、传承、创新杨柳青木版年画。

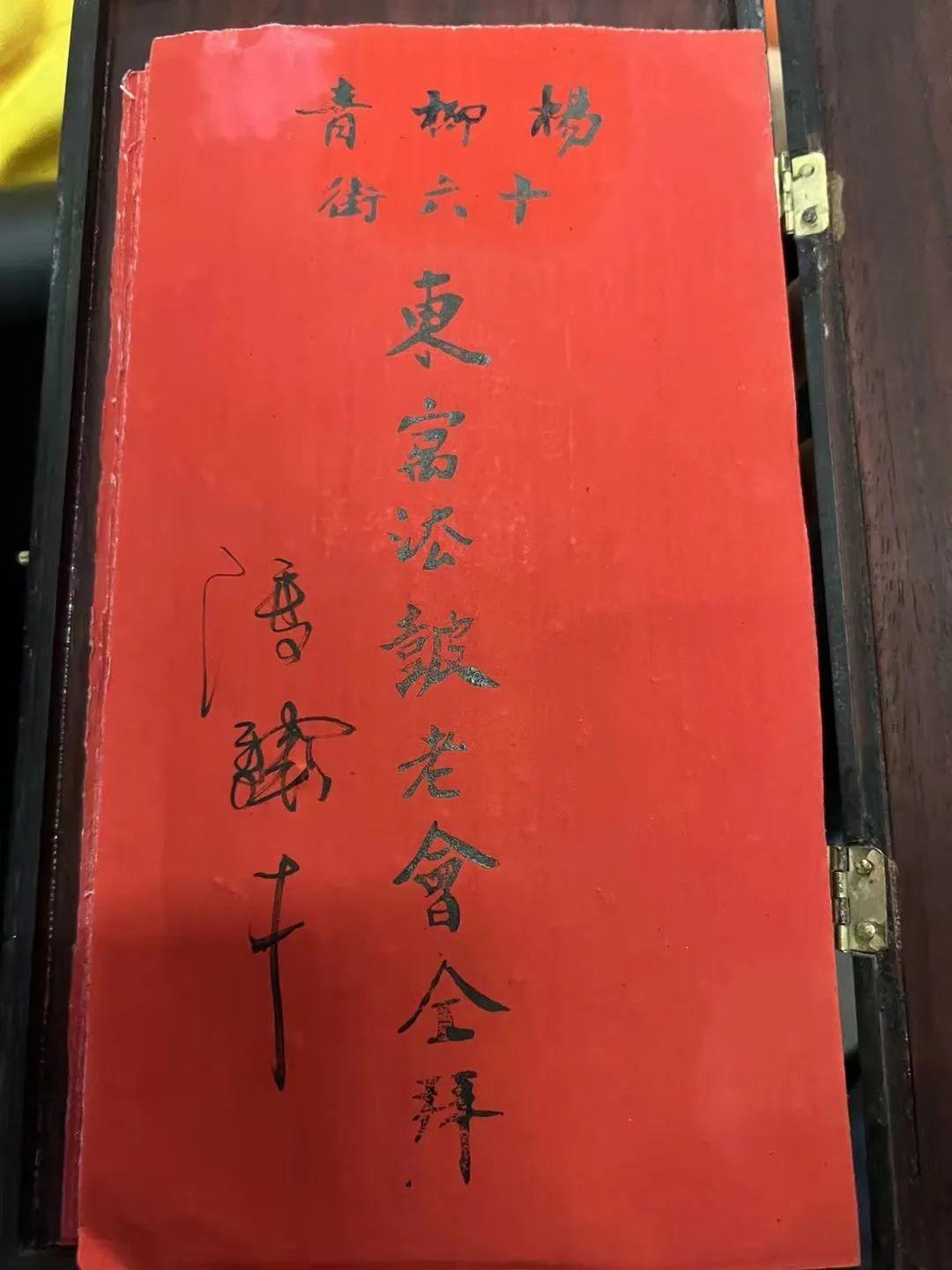

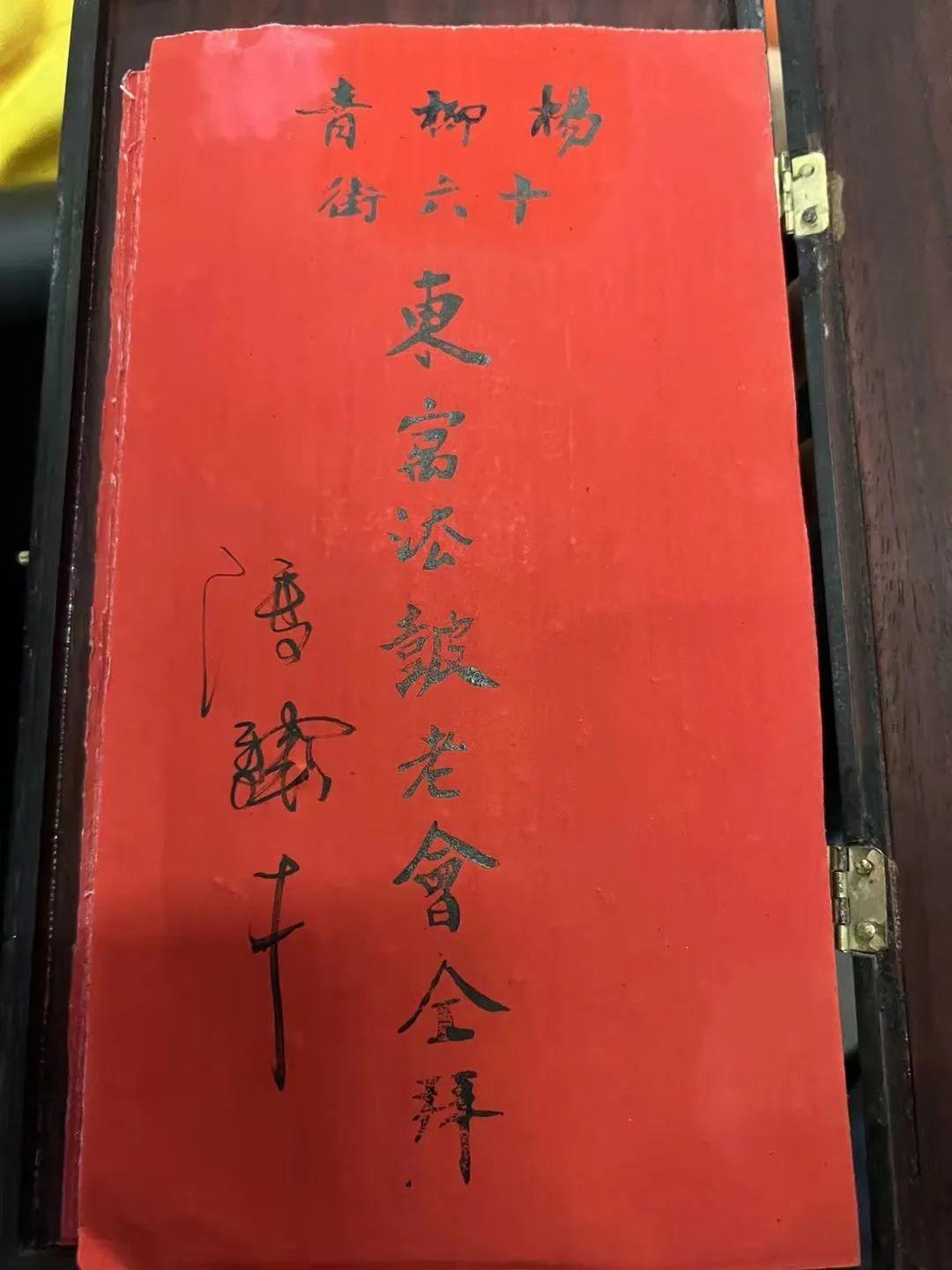

天津皇会是中国北方独有的一种妈祖祭典,原名“娘娘会”“天后圣会”,其中的表演内容包括净街、门幡、法鼓、秧歌、高跷等几十种,凝聚了天津民间技艺的精华。东寓法鼓老会成立于清乾隆中期(约1755年),由杨柳青人士于成功创立,属文法鼓,以坐敲为主,是天津皇会重要的表现形式之一。东寓法鼓演出形式有三部分:法鼓演奏、笙管乐演奏、唱念乐演奏,其独特性体现在不止有传自佛教的法鼓表演,还有传自道教的笙管乐,多种音乐形式交融,形成了其委婉而纯朴的独特风格。

活动中,冯骥才为东寓法鼓老会题字。东寓法鼓第九代传承人、会头陈晨表示,将依托“天津皇会田野教学基地”,在东寓法鼓音乐的传统特色基础上,尝试将一些现代元素融入到法鼓音乐中去,使之更符合现代人的欣赏习惯,更好地传承和发展东寓法鼓这一民间非物质文化遗产。

下一步,冯研院将依托五个田野基地,把非遗学的教研与非遗所在地的专业需求紧密结合起来,共同确定科研项目,在祖国的文化大地上找到真问题,解决真问题。冯研院还将把基地的科研项目作为教研的课题,让学生全程参与,从而在田野实践中认知非遗的性质、特征与规律,学习非遗学的理论,掌握非遗学科研的方法,深入了解非遗的现实,关切非遗的保护和传承、命运与发展,树立对非遗事业的责任感。

西青融媒记者:王擎

|

津公网安备 12011102000882号

津公网安备 12011102000882号